国立循環器病研究センター(大阪府吹田市、理事長:小川久雄、略称:国循)研究所再生医療部の齊藤聡流動研究員と病院脳神経内科の猪原匡史部長らの研究チームは、アルツハイマー病を発症する老廃物「アミロイドβ(以下Aβ)」の脳血管への蓄積を抑制する物質を突き止めました。

本研究成果は、英国の専門誌「Acta Neuropathologica Communications」に平成29年4月4日(日本時間)に掲載されました。

日本人の認知症の大半を占めるアルツハイマー病は、長らく原因不明とされてきましたが、最近の研究でAβの脳血管への蓄積(脳アミロイド血管症)が一因であることが明らかになりました。

しかし、これまでのアルツハイマー病研究は神経細胞の病態研究が中心であり、脳アミロイド血管症に焦点を当てた治療開発研究は十分になされていませんでした。

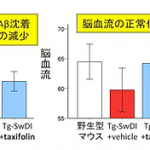

齊藤流動研究員らのチームは、Aβが蓄積してできる「Aβオリゴマー(毒性をもつ立体構造)」が初期の脳アミロイド血管症の主因であると仮定し、アミロイド凝集抑制作用を有する物質「タキシフォリン」を脳アミロイド血管症モデルマウスに投与して、タキシフォリン非投与のモデルマウスおよび正常マウスと比較しました(図)。

その結果、タキシフォリン群において脳内のAβオリゴマー量は大幅に減少し、脳血流量や認知機能も正常に近い状態まで回復することが明らかになりました。

タキシフォリンにより脳内Aβが減少しただけでなく認知機能障害も回復させられることが明らかになったため、アルツハイマー病の有効な治療薬候補となると考えられます。

今後は認知症新規治療薬としてヒトへの効果を確認するため、2017年度中の治験開始と2025年中の臨床応用を目指します。

※本研究は、文部科学省科学研究費助成事業(基盤研究B)等によって行われました。

※本研究は国立循環器病研究センターのほか、京都大学、(公財)先端医療振興財団臨床研究情報センター等との共同で行われました。